Alyette Samazeuilh (1901-1971)

- cerpcos

- 16 juil. 2025

- 3 min de lecture

Dernière mise à jour : 13 août 2025

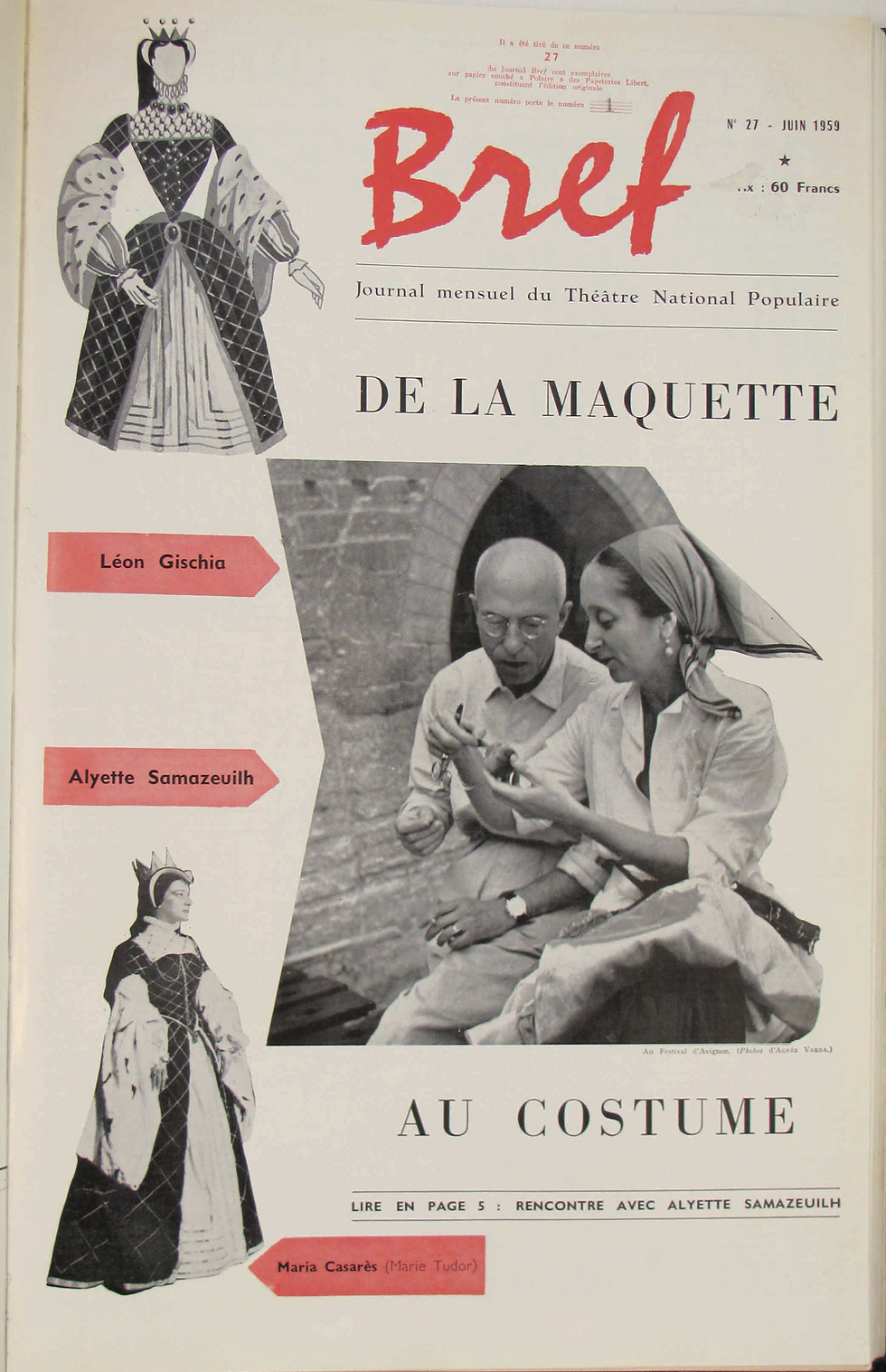

On parle peu d’Alyette Samazeuilh dont la particularité est d’avoir grandement participé à la création de costumes lors de la décentralisation théâtrale.

Le Festival d’Avignon qui bat son plein au moment de l’écriture de cet article lui doit beaucoup car elle fut la première costumière réalisatrice de Jean Vilar et les Peintres.

C’est cet espace de travail que nous allons essentiellement aborder.

Trois femmes vont œuvrer à la réalisation des costumes du festival d’Avignon et du Théâtre national Populaire. Elles ont en commun d’officier dans un atelier qui leur appartient et qui ne dépend pas du TNP, contrairement aux autres régies techniques. La première est Gerry Gischia, épouse de Léon Gischia qui possède un atelier de haute-couture laquelle cède rapidement la main à Alyette Samazeuilh qui accompagnera Vilar dans toutes ses régies et enfin Geneviève Sevin-Doering (article à venir) qui officiera dans l’entre deux Vilar-Wilson puis sera la costumière réalisatrice attitrée de Georges Wilson. Alyette Samazeuilh a été présentée à Vilar par Gischia qu’elle connaissait auparavant.

Le premier spectacle auquel elle participe est Richard II. Elle explique1 ;

L’année de Danton nous avions aussi une pièce de Supervielle Shéhérazade.

Le budget était largement dépassé, il a fallu louer des costumes, j’ai fait les autres,

certains servent encore.

Comme toutes les réalisatrices, elle fait du neuf avec du vieux.

Pas toujours par souci d’économie dit-elle. Ainsi les manches de Gérard Philipe dans

le Cid. Elles étaient faites pour le premier Cid Jean Pierre Joris.

Mais je les aimais tant que je les ai remontées sur le costume de Gérard Philipe qui

est plus facile à habiller maintenant2 qu’à ses débuts dans Caligula.

------------------------------------

1 Rencontre avec Alyette Samazeuilh Bref N°64, p.5, 1959.

2 En 1959.

Gischia la laisse relativement libre dans le choix des matériaux alors que d’autres peintres lui ont imposé les tissus. Vilar, lui, insistera toujours sur l’organisation matérielle d’une pièce de théâtre et sur l’importance de chacun des comédiens aux techniciens, techniciens qu’il appelle « les maîtres d’œuvre ». L’expression metteur en scène ne plait pas à Vilar et il lui préfère le nom de régisseur et à chaque pièce celui de régie théâtrale.

Une fois tous les savoirs rassemblés, la régie théâtrale qu’il supervise doit s’organiser d’elle-même.

Soit il la confie soit il la partage avec certains comédiens du Théâtre national Populaire comme : Gérard Philipe, Roger Mollien, Georges Riquier, Jean-Pierre Darras et Georges Wilson.

Christiane Minazzoli se souvient :

Il y avait toujours la patte de Vilar.

Par exemple, Lorenzaccio que

Gérard Philipe mettait en scène et

qui est une pièce difficile à monter.

Il avait fait un beau travail mais

les dernières répétitions n’étaient

pas concluantes. La mayonnaise

ne prenait pas. Et Vilar est venu.

Il a assisté aux répétitions et

c’est lui qui en quelques coups

de pattes par ci, par-là a fait que

le spectacle est devenu merveilleux.

En dehors N° 64 du journal Bref édité par le TnP qui lui consacre une interview (rarissime), on ne retrouve sa trace que dans les archives diverses où elle est citée ponctuellement. Dans les recherches que nous avons effectuées.

------------------------------------

3 Qui renvoie à un tout organisationnel aussi bien théâtral que technique et financier.

4 Rushes du documentaire La Passation de Jean Vilar à Georges Wilson, fichier n°5 (50129) déposé à la Maison Jean Vilar.

Elle a également été Créatrice de costumes au Théâtre des Célestins à Lyon de 1947 à 1950 par exemple Œdipe roi 1947 auprès de François Ganeau et Henri Lebrun, décor de Picasso. On trouvera l’entièreté de son parcours au théâtre sur le site des Archives du Spectacle :

On notera qu’elle a été créatrice de costumes pour le cinéma et dans des films dont on parle encore comme et Julie la Rousse de Claude Boissol (1959), réalisateur plus connu à la télévision qu’au cinéma et Cléo de 5 à7 d’Agnès Varda en 1962.

Les informations concernant le travail d’Alyette Samazeuilh et Jean Vilar ont été recueillies

et organisées dans le cadre du centenaire de Vilar.

Il s’agit d’un extrait d’une intervention spécifique.

Pour citer cet article : SylviePerault/Alyette Samazeuilh/TnP Avignon / CERPCOS2025

Commentaires